精神疾患に関する労災申請の基礎と実務対応|申請の流れと意見書の活かし方

近年、うつ病や適応障害など精神疾患による労災申請は増加傾向にあります。

厚生労働省の統計によれば、令和6年度の精神障害に関する労災請求件数は4,312件(前年度比1,033件の増加)、労災認定(支給決定)件数も1,304件 (前年度比196件の増加) に達し、いずれも増加傾向です。

こうした背景から、業務起因性(仕事が原因かどうか)の評価や医師の意見書が、労災認定において極めて重要な役割を果たしています。

労災申請の手続きの流れや必要書類を正しく把握することが、スムーズな申請支援につながります。

本記事では、精神疾患による労災申請の基礎知識と実務対応について、労災認定基準や対象疾患、申請手続き、実務上の注意点、さらに意見書の活用方法までを分かりやすく解説します。

目次

労災認定の対象となる精神疾患と事例

職場のストレスや過重労働が原因で発症しうる精神疾患にはさまざまなものがあります。

労災補償の対象となり得る主な精神疾患と、その典型事例を見てみましょう。

うつ病(うつ状態)

うつ病は職場の過重な心理的負荷によって最も多く発症が報告される疾患です。

長時間労働や厳しいノルマ、上司からの叱責やパワハラなどが重なり、抑うつ状態に陥るケースが典型です。

例えば、大手広告代理店の新入社員が過労によりうつ病を発症し自死に至った電通事件では、会社の安全配慮義務違反が認められました。

このように過労自殺(過労自死)は社会問題となっており、裁判例でも業務起因性が認定されるケースがあります。

うつ病を発症した労働者が最終的に自殺に至った場合、労災認定上はまず「①業務により精神疾患(うつ病)を発症したこと」が認められ、その結果「②その精神疾患によって正常な判断能力が阻害され自殺に至った」と推定されれば、業務起因性が認められるとされています。

過労や職場ストレスによるうつ病は労災認定の中心的事例と言えます。

関連記事:うつ病の初期症状は?心と体に現れるサインを解説|ラエティスクリニック本町

関連記事:うつ病になりかけのサイン|初期段階の対処法は?|ラエティスクリニック本町

関連記事:ナイアシン|ニュートライズ

適応障害

適応障害は、職場での出来事や環境変化に適応できず心理的症状(抑うつ気分、不安、不眠など)が生じる疾患です。

部署異動や業務内容の大幅な変更、人間関係のトラブルなどが引き金となり、比較的短期間に発症することがあります。

労災認定基準上は「ストレス関連障害」のカテゴリーに含まれ、うつ病と同様に対象疾患となります。

適応障害は一見軽症に思われることもありますが、業務上の強いストレスで発症した場合には労災と認められる可能性があります。

実際に、上司からの度重なる叱責で適応障害を発症し休職に至った例などが報告されています。(福岡地判令和5年1月20日など)

適応障害も放置すると重篤化したり、自殺念慮につながるケースもあるため、労災補償の対象として無視できない疾患です。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、職場での事故や災害、暴力行為など命や安全に関わるショッキングな出来事を体験・目撃した後に発症する精神障害です。

例えば、工場で重大な労災事故を目撃した労働者がフラッシュバックや強い不安症状に悩まされ業務継続困難になる場合や、警備員が襲撃事件に遭ってPTSDを発症するケースなどがあります。

PTSDも労災認定の対象疾患であり、労働基準監督署はその発症に至った出来事の内容・深刻さを詳細に調査します。

労災では「悲惨な事故や災害の体験・目撃」は典型的な強い心理的負荷の例として挙げられており、実際にそうしたトラウマ体験によるPTSDは労災と認められる可能性が高いです。

PTSDの場合、発症までの時間経過(出来事直後から症状が出たか)も判断材料となりますが、早期に専門医療機関を受診し診断を受けることで、業務起因であることを医学的に裏付けやすくなります。

自殺・自殺未遂

労災補償において自殺や自殺未遂も重要な検討対象です。

社員が自ら命を絶つという最悪の結果に至った場合でも、それが業務上のストレスによる精神障害を原因としていると認められれば、労災と判断されます。

労災認定基準では、「業務によりICD-10のF0〜F4に分類される精神障害を発病した者が自殺を図った場合には、その精神障害によって正常な認識・行為選択能力や自殺を思い留まる抑制力が著しく阻害されていたものと推定する※」と明記されています。

これは、自殺は本人の自由な選択というより、精神疾患の症状として起きてしまうとの考え方に基づいています。

したがって、まず仕事による精神疾患の発症(うつ病など)が認められれば、その結果としての自殺も基本的に業務起因性が認められるのが原則です。

たとえば、長時間労働とハラスメントでうつ病を発症し、その労働者が自殺未遂に及んだ場合、当該うつ病と自殺行為との因果関係が認められれば労災補償の対象となります。

ただし、発症から自殺までに長期間が空いたケースでは、途中で他の要因(転職先での新たなストレス等)が介在している可能性も考慮されます。

いずれにせよ、自殺事案では専門的な医学的評価と丁寧な事実認定がなされる点に留意が必要です。

参考: 労災認定の対象となる精神疾患は、国際疾病分類ICD-10のF2(統合失調症等)、F3(気分障害=うつ病等)、F4(神経症性障害=適応障害や急性ストレス反応等)に含まれるものが主です。

器質性の障害(認知症などF0)やアルコール・薬物による障害(F1)は通常対象外ですが、実際の労災請求の大半はうつ病(F3)に集中しています。

厚生労働省通知 令和5年9月1日

精神疾患の労災認定基準と評価項目

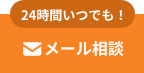

精神疾患の労災認定では、「その精神疾患は本当に仕事が原因で発病したのか」を客観的に判断するため、厚生労働省が定めた認定基準に沿って審査が行われます。

ここでは、業務起因性を判断する主なポイントとなる評価項目について解説します。

厚生労働省「精神障害の労災認定」パンフレット(令和5年9月)より

業務起因性の判断基準

労災と認定されるためには、業務起因性すなわち「その精神疾患が仕事に由来するものかどうか」が満たされなければなりません。

具体的には、現在の労災認定基準では次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件①対象となる精神疾患を発病していること

まず労災補償の対象とされる精神障害(うつ病、適応障害、PTSDなど)に該当する疾患にかかったことが前提です。

診断名としてICD-10に基づく精神疾患が確認される必要があります。

要件②発病前おおむね6か月以内に業務による「強い心理的負荷」があったこと

発病直前の約半年間に、仕事上で特に強いストレス要因があったかどうかが審査されます。

この「強い心理的負荷」が具体的に何に当たるかは、厚労省の*「心理的負荷評価表」*に沿って判断されます。(後述)

要件③業務以外の要因や本人の素因により発病したとは認められないこと

仕事以外の出来事(家庭問題やプライベートのトラブルなど)や、労働者本人の素因(持病や性格傾向など)によって発病した可能性が大きい場合は、労災とは認められません。

つまり「主な原因が仕事以外ではないこと」を確認する要件です。

以上を平たく言えば、「対象となる精神疾患にかかり(①)」「その発症前6ヶ月以内に仕事で強いストレスがあり(②)」「他に大きな原因が考えられない(③)」場合に、業務起因性あり=労災と認定されることになります。

この判断では、仕事上のストレス強度と個人要因の双方を総合考慮するアプローチが取られます。

医学的には「ストレス–脆弱性モデル」と呼ばれる考え方で、強いストレスであれば脆弱性(素因)が小さくても発病しうるし、逆に脆弱性が大きければ弱いストレスでも発病しうるとされています。

最終的には「社会通念上、その仕事上のストレスで一般人でも精神障害が発症し得るか」という基準で因果関係が判断されます。

心理的負荷評価表の活用

労災認定における心理的負荷評価表とは、仕事上の出来事によるストレスの強さを客観的に評価するためのリストです。

例えば「上司から著しいパワーハラスメントを受けた」「重大な労災事故を目撃した」「過度の長時間労働を継続した」といった具体的出来事が類型化され、それぞれ「弱・中・強」の3段階で心理的負荷の強度が判定できるようになっています。

労働基準監督署の調査では、発病前6か月間の主な出来事をこの評価表に当てはめてストレス強度を評価し、「強」と評価されれば労災認定の要件②を満たす形になります。

具体例を挙げると、令和5年9月の認定基準改正では次のような新しいストレス事例が評価表に追加・明記されています。

カスタマーハラスメント

「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」出来事が新たに追加され、強い心理的負荷の原因になり得るとされました。

感染リスクの高い業務

「感染症や事故の危険性が高い業務に従事した」出来事も新たに追加されました。

パワハラの具体例充実

上司・同僚からのあらゆるパワーハラスメント6類型(身体的攻撃、精神的攻撃、過大要求、過小要求、人格否定、隔離無視)が具体例として明記され、評価表で適切に強度判断できるよう拡充されています。

評価表で「強」と判断される出来事があれば原則として業務による強い負荷ありと認定されますが、「中」や「弱」の場合は基本要件②を満たせず労災不認定となります。

ただし例外的に、「中程度の出来事でも長時間労働が重なれば強度が増す」という考慮もなされます。

実際の認定基準でも、「出来事の強度が中でも、その前に恒常的な月100時間程度の時間外労働があれば強度を強と評価する」旨が示されています。

例えば「2週間以上連続勤務で休日がなかった」といった出来事は、心理的負荷評価表上、労働時間の観点から「中」または「強」に区分され、さらに実際の時間外労働時間が加味されて最終評価が決まります。

要するに、心理的負荷評価表は労災審査の物差しであり、「どのような出来事がどの程度ストレスフルか」を判断する指針です。

この表のおかげで審査の透明性・一貫性が保たれており、申請する側・対応する側双方にとって基準が明確になっています。

近年の統計でも、労災認定された精神障害事案の原因で最も多いのは「上司等からの身体的・精神的パワハラ」で224件、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化」119件、「顧客からの迷惑行為(カスハラ)」108件となっており、評価表で「強」とみなされる典型例が上位を占めています。

このように、評価表で強度III(強)と判定される出来事があれば労災認定にグッと近づく一方、強度II(中)止まりの出来事しかない場合は、よほど他の増幅要因(極端な長時間労働など)がない限り認定は難しくなるわけです。

発症経過と医療記録の重要性

労災審査では、精神疾患の発症時期や経過も重視されます。

発症時期が業務上の出来事とどのように符合しているか、症状はどのように進展したか、といった点を確認するため、主治医の診療記録や意見書が欠かせません。

具体的には、労災認定対象の精神疾患を発病したか否かの判断には、精神科医による診断基準への該当性の評価が必要です。

その判断材料として、主治医の意見書(診断書や経過報告書)、医療機関の診療録(カルテ記載)、さらに当人や周囲の証言などが用いられます。

ポイントは、精神科の受診歴がなくても発病を否定されるわけではないということです。

たとえ専門医の診断を受けていなくても、労基署の調査で同僚や家族から「○月頃から明らかに様子がおかしくなった」「不眠や食欲不振を訴えていた」といった聞き取り情報が得られ、医学的に見てそれが精神障害の兆候と一致すれば、実際に受診していなくてもその時点で発病したものとして扱われる場合があります。

従って、労災申請する側(被災労働者や遺族)は症状出現から受診に至るまでの経緯を詳細に伝えることが大切ですし、対応する専門家(社労士や弁護士)もその点を丁寧にヒアリングして資料化する必要があります。

また、医師の意見書の内容は審査結果に大きく影響します。

主治医が「業務による過重な心理的負荷により発症したと考えられる」と明確に記載した場合と、「原因不明」「業務との関連は判断困難」などと曖昧に書いた場合では、労基署の心証も変わってくるでしょう。

労基署は必要に応じ、精神科専門医による意見聴取(専門部会)を行うこともありますが、まずは主治医の診断書・意見書が一次資料となります。そのため、申請段階で適切な医療記録を揃えること、場合によっては専門医に意見書作成を依頼することも検討すべきです。

労働時間・職場環境との関係

長時間労働や職場環境(人間関係やハラスメントの有無)は、精神疾患の労災認定において切り離せない要素です。

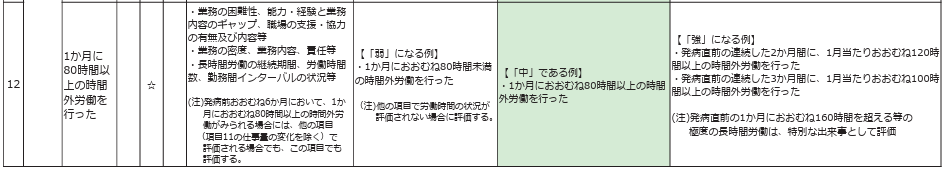

特に過重労働(いわゆる過労)は、それ自体が大きな心理的負荷となり得るため、評価表でも「長時間労働」が重要視されています。

例えば、発症直前1か月間に100時間以上の時間外労働を行っていた場合や、直前3週間で120時間超の残業をしていた場合などは、「極度の長時間労働」として特別視されます。

実際、最新の認定基準改正では「発症直前1か月に80時間超の残業」が評価対象となる出来事に加えられ、平均的にはそれだけで心理的負荷強度は中程度(Ⅱ)と評価されます。

そして100時間超の残業ともなれば強度III(強)の具体例にも該当し得るという位置づけです。

厚生労働省「精神障害の労災認定」パンフレット(令和5年9月)より

また、職場環境要因としては、先述のハラスメントの有無はもちろん、仕事量や責任の偏り、不適切な配置転換、安全配慮の欠如なども総合評価で考慮されます。

評価表に載っていない事情でも、「心理的負荷の総合評価の視点」に基づき個別に判断されることがあります。

例えば「業績不振により社内の雰囲気が極度に悪化していた」「同僚の自殺により職場全体が精神的ショックを受けていた」等、表の具体例に合致しないものでも、事案ごとに総合評価され強い負荷と認められるケースもあり得ます。

一方で、労働時間や環境のデータは客観的資料として残りやすい点も重要です。

タイムカードや勤怠記録、残業命令簿などで長時間労働の事実が客観視できる場合、労災認定の判断も比較的スムーズになります。

逆に言えば、企業側が適切に労働時間管理をしていないと、過少申告されていた残業が後から実は膨大だったことが発覚し、労基署の心証を悪くする恐れもあります。

職場環境についても、ハラスメント防止措置の不備や、安全配慮に欠けた業務割り当てなどが明らかになると、業務起因性が認められやすくなる傾向があります。

総じて、「長時間労働+悪環境」の組み合わせは精神疾患労災の温床となり得るため、企業側はそうした事態を防ぐ努力が求められますし、相談を受ける専門家もその点の事実関係を的確に把握して主張・立証していく必要があります。

参考:令和5年度に労災認定された精神障害事案では、「100時間以上~120時間未満の時間外労働」を行っていたケースが月間時間外80時間未満のケースより多く認められています。

また、精神障害の労災認定件数を年代別に見ると40代が最多で、原因ではパワハラが最多(224件)、次いで仕事の大きな変化(119件)、顧客からの迷惑行為(108件)と続いています。

これらは労働時間や職場環境が精神疾患発症に密接に関与している実態を物語っています。

関連記事:労災の休業補償の計算方法とは|会社負担はどれくらい?

精神疾患の労災申請に必要な手続きと書類

精神疾患にかかる労災補償を受けるためには、所定の手続きを踏んで申請を行う必要があります。

ここでは、実際に労災申請を行う際の基本的な流れと必要書類について説明します。

申請に不備があると審査が遅れたり、最悪場合によっては不支給決定につながりかねませんので、適切な手続きを理解しておくことが大切です。

医療機関の受診と診断書の取得

労災申請を検討する段階で、まず真っ先にすべきことは医療機関を受診することです。

精神疾患を疑わせる症状が現れたら早期に精神科・心療内科の医師の診察を受け、正式な診断を受けましょう。そして重要なのが、労災申請用の診断書(医師の証明書)を作成してもらうことです。

労災の請求書類には医師の証明欄があり、ここに「○○(病名)発病」「初診日○年○月○日」などの記載が必要になります。

医師には労災用紙がある旨を伝え、書式に沿った診断書・意見書を依頼しましょう。

この際、医師に症状や職場での出来事を正確に伝えることが肝心です。

遠慮して「大したことありません」などと軽く申告してしまうと、診断書にも軽微な内容しか書かれず、労災認定される病名として不十分になる恐れがあります。

例えば抑うつ症状が強いにも関わらず「一時的な適応障害」程度と書かれてしまった場合、後々労基署の判断に影響しかねません。

症状は事実どおりしっかり医師に伝え、必要ならメモを用意するなどして、適切な診断名・状態像を記載してもらうことが大切です。

労働基準監督署へ申請書の提出

医師の診断書が用意できたら、次は所轄の労働基準監督署に労災保険給付の請求書類を提出します。

労災の請求には用途別に様々な書式がありますが、精神疾患によるものの場合、主に「療養補償給付たる療養の給付」(治療費)や「休業補償給付」(休業中の補償)を請求することになります。

通常、「療養補償給付支給請求書(様式第5号)」や「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」といった所定の様式に必要事項を記入し、医師の診断書(または請求書内の医師記入欄)を添付して提出します。

様式は厚生労働省のウェブサイトや労基署の窓口で入手可能で、労災請求の手引きも公開されています。

申請書には、発生状況や経過を記入する欄があります。「いつ・どこで・どんな出来事があり、その後どのような症状が出て受診に至ったか」を時系列で簡潔にまとめましょう。

また、上司や同僚の氏名、労働時間の状況なども問われる場合があります。

これらは後の労基署調査の参考情報となるので、できるだけ正確に記載します。

会社(事業主)の証明欄もありますが、精神疾患の労災では事業主証明が無くても労基署に直接請求できます。(会社が協力的でない場合でも申請自体は可能です。)

とはいえ、可能なら会社にも事情を伝え書類作成に協力してもらう方が円滑でしょう。

完成した請求書類一式は、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署に提出します。

郵送も可能ですが、受理日の確認や追加説明の機会を考えると窓口持参が望ましいです。

提出後、労基署で受付印を押した副本を受け取っておくと後日の照会に便利です。

労働基準監督署による調査

申請書が受理されると、労働基準監督署は労災認定に向けた調査を開始します。調査内容は、提出書類だけでは判断できない事実関係を確認することです。

具体的には以下のようなステップが取られます。

書類審査

提出された診断書や請求書の記載を精査し、まず対象疾病の診断と発症時期を把握します。

また、申請書の「業務内容・出来事」の欄に書かれた内容をもとに、どういった出来事を調べるべきか整理します。

労働時間等の記録収集

会社に対し、発病前の一定期間の勤務記録(タイムカード、出勤簿、残業記録等)の提出を求めます。

長時間労働の有無を客観的データで確認するためです。また人事記録から部署異動歴や上司部下関係なども把握します。

関係者への聞き取り

労基署の調査官(労災補償課担当者など)が、申請者本人への面談や職場の同僚・上司への聞き取りを行います。

申請者には、業務上受けたと主張するストレスの詳細や、症状出現以降の状況について聞かれるでしょう。

一方、会社側や同僚からは、職場でどんな出来事があったのか、申請者の様子はどうだったか等を確認します。

会社に対しては文書による報告依頼が行われる場合もあります。

医療記録の収集

必要に応じて、主治医から診療録の提供を受けたり、意見照会をすることもあります。

提出された診断書の補足説明を求め、業務起因性について医学的なコメントをもらうこともあります。(専門医による意見書を求めるケースもあり。)

労基署の調査は徹底していますが、申請者側が特別に立証責任を負うわけではない点も覚えておきましょう。

労災保険の請求手続では、被災労働者(または遺族)は必要事項を申告すれば足り、基本的には労基署が職権で事実認定する建前です。

そのため、調査官は被害申告者(申請者)に過度な立証を求めず、ヒアリングに基づいて客観資料と突き合わせ事実関係を整理します。

ただし、申請者自身も証拠になりそうなメールやメモ、日誌などを持っていれば提出を検討すると良いでしょう。

特にパワハラの証拠(録音やメール)、長時間労働の記録(自己申告の勤怠メモ等)があれば、積極的に申し出て調査に供することで認定の後押しになります。

調査期間は内容にもよりますが、精神疾患事案では標準処理期間が8か月程度とされています。

調査官は集めた資料を総合的に判断し、労働基準監督署長が支給決定または不支給決定の判断を下します。

関連記事:職場でのいじめでうつ病になったらどうする?労災認定との関係を解説

支給の可否通知とその後の流れ

労働基準監督署の調査が終わり認定か否かの結論が出ると、申請者あてに「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が郵送されます。

労災と認められた場合は支給決定通知書に支給される給付の種類と金額等が記載され、順次療養費の給付や休業補償給付の支払いが開始されます。

不支給だった場合は、不支給理由が簡潔に示されます。

支給決定となった場合、治療費は労災指定医療機関であれば窓口負担ゼロで受診できますし、休業補償給付も所定の計算により休業1日につき給付基礎日額の80%相当(通常は給付基礎日額の60%が休業補償給付、20%が特別支給金)がおおむね2か月ごとに支給されます。

長期に及ぶ場合は定期的に主治医の意見書提出や障害補償の検討などもなされます。

不支給となった場合、申請者(労働者側)には不服申立て(審査請求)を行う権利があります。

通知書が届いてから3か月以内に労災保険審査官に対し審査請求し、その判断にも不服なら労災保険審査会への再審査請求、さらに裁判(行政訴訟)へと進む道もあります。

精神疾患事案では不支給から裁判で逆転支給となった例もあるので、理由に納得がいかなければ専門家に相談の上、しかるべき対応を取ることになります。

一方、支給決定となった場合でも民事上の問題が残るケースがあります。

労災保険から治療費や休業補償は出ても、慰謝料や逸失利益といった損害賠償は含まれないためです。

そのため労災認定後、労働者が会社に対し「安全配慮義務違反」で慰謝料等を請求する可能性もあります。

これはまた別の法律問題になりますので、会社側・労働者側それぞれの立場で適切な対応が求められます。(詳細は後述の「実務上の注意点」で触れます。)

精神疾患の労災申請における実務上の注意点

精神疾患の労災申請・審査のプロセスには、法律実務上いくつか留意すべきポイントがあります。

因果関係の立証方法やハラスメント案件への対処、申請時期や会社側の対応など、実務で問題になりやすい点を解説します。

適切な対策を講じておくことで、スムーズかつ公平な労災処理につなげることができます。

因果関係(業務起因性)の立証

「業務による心理的負荷が精神疾患を発症させた」という因果関係を立証することが、精神障害の労災認定の核心です。

前述したように、労災申請者側は厳密な意味での立証責任までは負いませんが、現実にはどんな出来事があったか・それでどんな症状が出たかを具体的に示さなければ労基署も判断しようがありません。

したがって、申請書や面談での事実関係の主張が重要になります。

労基署は最終的に、「その出来事が一般的な労働者に精神障害を発症させる危険があるか」という観点で判断します。

ここでいう“一般的な労働者”とは、特別に脆弱でも特別に強靭でもない平均的な人というイメージです。

この基準に照らし、業務上のストレス強度と労働者側の個体要因を総合評価して、相当因果関係(法的な因果関係)があるかを審査します。

例えば、もともと精神疾患の素因が全くない人でも耐え難いような激しいパワハラがあれば、それは明らかに因果関係を肯定し得るでしょうし、逆に些細な注意で発病したという場合は素因等ほかの要因が大きかったのではと疑われるわけです。

実務的な立証としては、業務起因となった出来事の詳細を記したメモやメール、周囲の証言が有力です。

ハラスメントであればその発言記録や録音、長時間労働なら勤怠データや日報の記録などを揃えます。

また医師の意見も強力な支援材料です。

主治医が業務との因果関係に前向きな所見を示してくれれば、その意見書を提出することで医学的裏付けが強まります。

企業側(事業主側)から見ると、因果関係の反証を考える場面もあります。

すなわち「当該疾患は仕事ではなく他の原因で発症したのではないか」という視点です。

例えばプライベートで重大なトラブルがあった、過去に同様の症状で通院歴があった等の事情が判明すれば、それは業務以外の心理的負荷・個体側要因として主張しうるポイントになります。

ただし企業側がこの点を強く主張する場合、労働者との関係がより対立的になる恐れもあり、慎重な対応が必要です。

基本的には労基署の公正な調査に委ねる姿勢を崩さず、必要な事実を淡々と提供・補足説明するに留める方が望ましいでしょう。

パワハラ・いじめ等ハラスメントとの関係

職場のパワハラやいじめは、精神疾患労災の主要因としてしばしば登場します。

前述のとおり、労災認定例でもパワハラ関連が最多を占めるほどで、極めて重要な論点です。

ハラスメントがあったか否かは事実認定上争いになりやすく、企業と労働者の主張が食い違う場面も少なくありません。

まず労働者側(申請者側)としては、どのようなハラスメント行為が何時から何時まで、誰によって行われたかをできる限り具体的に主張・立証する必要があります。

暴言や侮辱、過大な業務押し付けや無視・隔離といった行為は、メモや日記、同僚の証言、録音データなどが証拠となり得ます。

労基署の聞き取りでもそこは詳しく聞かれるでしょう。

上司等からのパワハラ行為が事実と認められれば、それだけで心理的負荷評価表上は「強」と判断される可能性が高くなります。

実際の認定基準でも、上司などから身体的・精神的攻撃を受けたケースは典型的な強度III(強)の出来事として扱われます。

企業側から見ると、パワハラの有無は非常にデリケートな問題です。もし社内でハラスメントがあったことを会社自ら認めてしまえば、労災認定はほぼ避けられず、その後の民事責任(慰謝料請求等)にも大きく響きます。

とはいえ、明らかな証拠が揃っているのに否定し続けると企業の心証は悪化するでしょう。

したがって、事実関係について会社が把握している範囲で誠実に調査協力しつつ、見解が分かれる点は「会社としてはそのような事実は確認できていない」という旨を意見として提出する対応が考えられます。

例えば、申請者は上司から毎日のように罵倒されたと主張しているが、会社としては当該上司への聞き取りでは「指導はしたが人格否定はしていない」との回答であった、といった場合です。

このような場合、会社は労基署長あてに意見書を提出し「労働者の主張するようなハラスメント行為は当社として確認できません。因果関係判断は貴職にてご判断ください」と記載して判断を委ねる方法もあります。

無論、本当にハラスメントがあったなら企業は適切に認めた上で謝罪・補償等に動くべきですが、労災手続き上は事実認定を労基署に委ねるというスタンスも一つの戦術です。

なお、ハラスメント防止策の有無も後々問題となります。

もし労災認定され、労働者が会社の安全配慮義務違反を追及する訴訟となった場合、会社がハラスメントを放置していたかどうかが争点になります。

日頃から相談窓口の設置や啓発研修の実施など防止策を講じていたか、被害申告後に適切な調査・措置を取ったか、といった点も実務上は重要です。

「職場のいじめ」は会社にも管理責任があることを念頭に、労災対応のみならず平時からのハラスメント対策にも力を入れる必要があります。

申請の遅延リスク

労災申請のタイミングも見逃せないポイントです。精神疾患の場合、発症からかなり時間が経ってから労災請求がなされるケースがあります。

しかし申請の遅延にはいくつかのリスクが伴います。

まず一点目は、証拠や記憶が散逸するリスクです。

発症直後であれば関係者の記憶も鮮明で証拠も揃いやすいですが、年単位で時間が経つと「そんなこともあったかも…」と曖昧になったり、メール等のデータも残っていなかったりします。

結果として因果関係の立証が困難になる恐れがあります。

二点目は、他の原因の介在です。

特に一度退職した後で自死に至ったケースなどでは、元の職場を離れてから新天地でのストレスが加わり状態が悪化した可能性があります。

実際、裁判例でも退職後長期間経過後の自殺については、最初の職場での発症と自殺との因果関係の評価が慎重に行われています。

つまり時間が経てば経つほど、「本当に原因は前の仕事だったのか?」という反論が成り立ちやすくなるのです。

加えて留意すべきは、労災保険法上の請求時効です。労災給付の多くは5年の時効(かつては2年でしたが現在は延長)となっており、発症や死亡から5年を過ぎると請求権が消滅する場合があります。

ただしこれは給付ごとの話で、補償給付については5年ですが、例えば療養の給付は時効がないなど種類によって異なります。

また時効成立前でも、遅れれば遅れるほど立証が難しくなる点は上述のとおりです。

以上より、精神疾患の労災申請はできるだけ速やかに行うに越したことはありません。

もし諸事情で申請が遅れそうな場合は、専門家に相談して時効管理(時効中断措置)を検討するなどの対応も必要でしょう。

企業側としても、「何年も前に辞めた社員から突然労災請求された」というケースに備えて、退職者の在職中の労働時間記録や健康情報を一定期間保管しておくことが望まれます。

これは紛争防止のリスクマネジメントの一環と言えます。

会社側の反論・対応策

労災申請がなされたとき、会社(事業主)側はどのように対応すべきでしょうか。基本的には協力的な姿勢を示すことが重要です。

労働基準監督署から問い合わせや資料提出要請があれば、速やかに対応し調査に協力します。

仮に会社が非協力的な態度を取ると、労基署や労働者側に「何か会社にやましい点があるのでは」と疑念を抱かせ、労使紛争が深刻化するリスクがあります。

労災申請は労働者の正当な権利行使ですから、申請を妨げたり嫌がらせをすることは絶対に避け、むしろ相談相手となって手続きを手伝うくらいの対応が望ましいという意見もあります。

もっとも、会社として納得できない主張が労働者側から出ている場合もあるでしょう。

例えば「上司Aから恒常的にいじめを受けた」という申立てだが、会社の調査では事実が確認できなかった等です。

そうした場合、先述したように労基署長への意見書提出という方法があります。

労災手続では会社側も「意見を申し出る機会」を与えられており、所轄労基署長宛に文書で見解を提出できます。

その際、「当社としては○○の事実はなかったと考えております」や「原因については会社では判断できないので貴署のご判断に委ねます」といった記載を行うことが可能です。

明確に争う姿勢を出すか、中立的に判断を委ねるかはケースバイケースですが、事実誤認がある場合に黙っていると、会社側の主張を何も伝えないまま不利な判断が下るおそれもあります。

調査の聞き取りの場などでも、会社の見解はきちんと労基署に伝えることが重要です。

会社側の対応策として、他にも再発防止策の検討や労務管理の見直しがあります。労災申請が出る事態は会社にとっても重大なサインです。

長時間労働が原因なら勤務体制の改善や増員を、ハラスメントなら管理職教育や社内通報制度の強化を、といった具合に、再発防止策を講じる必要があります。

これを怠ると、同様の問題が繰り返され職場全体の生産性や士気に悪影響が及ぶだけでなく、最悪の場合企業イメージの失墜や損害賠償リスクの増大につながります。

労災トラブルは経営課題でもあるとの認識で、総務・人事部門や産業医とも連携し、根本原因の解決に努めることが肝要です。

意見書(医学的鑑定書)の活用

医師の意見書はこれまでも度々触れてきましたが、労災申請・紛争対応において極めて有力なツールです。ここで言う「意見書」とは、主治医の診断書とは別に、専門医が医学的見地から業務との因果関係等について詳細に論じた書面を指します。

労災申請時には必須ではありませんが、特に会社側が専門家に依頼して作成する意見書は、後の争いから自社を守る強力な武器となり得ます。

例えば、労働者側が「仕事のストレスで適応障害になった」と主張しているケースで、会社側としては「業務上そこまでのストレス要因はなかった」と考えているとします。

このような場合、会社が精神科の専門医(できれば産業医資格も有する医師)に依頼して、労働者のカルテや業務状況を精査してもらい、医学的な評価を書面にまとめてもらうことが可能です。

その意見書には「当該労働者の症状経過や背景から見て、主たる要因は業務外の○○であり、業務による心理的負荷は通常範囲であった」といった専門的見解が示されるかもしれません。

こうした第三者専門医の見解は、労基署や裁判所に対して非常に大きな説得力を持ちます。

労災訴訟になった際にも、企業側の主張を裏付ける科学的根拠のある証拠資料として活用できます。

実際に、YKRメディカルコンサルトのように労災訴訟リスクに備えて医学的サポートを提供する専門サービスも登場しています。

産業医資格を持つ精神科医などが労働者の傷病の状態・経過・治療内容・休業期間といった全ての医療情報を細やかに吟味し、労働者の主張に対する医学評価を行った上で論文等エビデンスも交えた詳細な意見書を作成してくれるものです。

この労災意見書は、労災訴訟における企業側の主張を裏付ける強力な証拠資料となります。

適切な医学的評価に基づく意見書を用いることで、和解交渉や裁判においてより公正な判断が下され、結果的に企業を労災リスクから守ることにつながります。

他方、労働者側が主治医以外の専門医の意見書を添付する場合もあります。

過労自殺事件などでは遺族側が精神科教授クラスの専門家に鑑定書を書いてもらうこともあり、裁判ではしばしば双方が専門家意見書を出し合う構図になります。

こうした専門的争いになった場合でも、企業側が複数の医師から意見を集めることで対抗できるよう、YKRのサービスでは整形外科と精神科など複数診療科の医師による連名意見書作成にも対応しています。

要するに、医学的知見を味方につけることが、精神疾患の労災問題では極めて有効なのです。

企業単独では判断できない専門領域ですから、「傍らに医師がいるようにサポートする」というYKRのようなチーム連携は理想的と言えます。

意見書作成には時間と費用がかかりますが、得られる安心と訴訟リスク低減の効果は大きいでしょう。

関連記事:医師の意見書が裁判で発揮する効力とは?活用されるケースを解説

労災認定に関する相談ならYKRメディカルコンサルトまで

精神疾患の労災問題に直面したとき、医療と法律の橋渡しをしてくれる専門家の存在は心強いものです。YKRメディカルコンサルト株式会社はまさにそのようなサービスを提供しています。

医師が経営する医療コンサルティング企業であり、「法と医療の架け橋」となることを理念に掲げ、弁護士や企業向けに医学領域の支援を行っています。

なかでも注目すべきは、労災事故で訴訟リスクを抱えた雇用主向けの医学的サポートサービスです。

整形外科や精神科の専門医で、かつ労働災害に精通した産業医資格を持つ医師がチームにおり、従業員の傷病の状態・経過・治療内容・職場状況など全てを適切に評価した上で、裁判資料としても活用できる医学的意見書を作成してくれます。

このサービスは労働者側の権利擁護ではなく雇用主(会社)側の立場に立って提供される点が非常にユニークです。

社労士事務所や法律事務所でもここまで医学的サポートに特化したところは少なく、まさに「事業主を守るサービス」と言えるでしょう。

YKRでは、労災案件の争点となる領域を専門とする医師が多数在籍しており、労災領域で信頼される3つの特徴を掲げています。

1.充実の医師陣

労災で問題になりやすい部位・疾患を専門とし、意見書を書ける医師が多数スタンバイ。産業医資格を持つ医師が対応するので労働医学にも精通。

2.作成前の事前調査

いきなり意見書を書くのではなく、まず事前調査を行って報告書を提示することも可能。案件ごとに医学的観点から争点を整理し、意見書が有効か見極める。

3.複数医師の連名も可

必要に応じて複数診療科の医師が共同で意見書を作成。

例えば精神科と整形外科それぞれの視点を盛り込むなど、クロスライセンスで説得力を高める。

同社は弁護士とも連携し、雇用主のリスクマネジメントをトータルでサポートしています。

労災トラブルは企業経営に大きな影響を及ぼしかねませんが、早期に適切な対応を取ることで訴訟リスクの軽減につながると強調しています。

まさに「備えあれば憂いなし」であり、問題が起きてから慌てるのではなく、専門家チームと日頃から顧問契約を結んでおくことも有益でしょう。

YKRメディカルコンサルトでは初回の無料相談会も実施しています。

「身に覚えのない事例で労災訴訟を起こされそうだ」などとお悩みの事業主の方は、ぜひ一度相談してみる価値があります。

医学に関わることであれば幅広く対応してもらえるため、労災のみならず労務に関連する医療問題全般で頼りになるパートナーとなってくれるでしょう。

まとめ

精神疾患に関する労災申請は年々増加し、現代の労務管理上避けて通れないテーマとなっています。

労災認定の可否は、業務起因性の適正な判断にかかっており、そのためには労災認定基準(心理的負荷評価表など)の理解と、適切な証拠収集・主張立証が欠かせません。

うつ病や適応障害、PTSDから過労自殺に至るケースまで、労災認定の対象となる精神疾患の範囲は広く、それぞれに応じた実務対応が求められます。

労災申請手続きの流れとしては、医師の診断書取得から始まり、労基署への書類提出、そして労基署による事実調査・認定というステップを踏みます。

申請する側(労働者・遺族)にとっては、必要書類を整え早めに請求すること、そして業務で受けたストレスの内容を具体的に示すことが重要です。

一方、企業側にとっても、調査への協力姿勢を示しつつ自社の見解を適切に伝えることが肝要となります。

労災が認められた場合の補償は労災保険から行われますが、慰謝料等の民事責任問題が派生する可能性もあり、総合的なリスク管理が必要です。

本稿で解説したように、実務上の注意点としては、まず因果関係の有無について客観的証拠と医学的所見をもとに慎重に判断することが挙げられます。

特にハラスメント事案では事実認定が勝敗を分けます。

また、申請が遅れた場合のハードルや、会社側の意見書提出の戦略などにも触れましたが、いずれも適切な対応でリスクを軽減できるポイントです。

最近では、YKRメディカルコンサルトのように医学のプロと法務のプロがタッグを組んだサービスも登場しており、こうした専門家の力を借りることで円満な問題解決につなげることも十分可能です。

最後に、「心の労災」は極めてデリケートな問題です。

労使がお互い感情的にならず、事実と医学に基づいて冷静に対応することが、当事者の救済と組織の健全化の両面に資するでしょう。

クライアント対応にあたる法律の専門家や企業の人事労務担当者の方々は、本記事の内容を踏まえ、ぜひ適切な判断材料と実務知識を持ってケースに臨んでください。

困難な事案であっても、医療・法律双方のエキスパートと協力すれば、必ずや解決の糸口が見えてくるはずです。

安心して働ける職場環境づくりと、公正な労災補償の実現に向けて、皆様のお役に立てれば幸いです。